保育士試験|過去問題

平成28年「保育実習理論(後期)」

-

平成28年度後期

保育士試験

登録日:2017/02/21

過去問題【保育実習理論(後期)】

問1

この問題は著作権の関係により公表できません。

問2

次のA~Dの音楽用語の意味をア~ウから選んだ場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

-

andante

- ア やわらかく

- イ 情熱的に

- ウ ゆっくり歩くような速さで

-

V

- ア その音を特に強く

- イ 息つぎ

- ウ 短く切って

-

- ア 十分に長く伸ばす

- イ やさしく

- ウ とても強く

-

rit.

- ア だんだん強く

- イ はじめにもどる

- ウ だんだんゆっくり

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | ア | イ | ウ | イ |

| 2 | イ | ア | イ | ウ |

| 3 | イ | ウ | ア | ア |

| 4 | ウ | イ | ア | ウ |

| 5 | ウ | ウ | ア | イ |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

4

解説を見る

問3

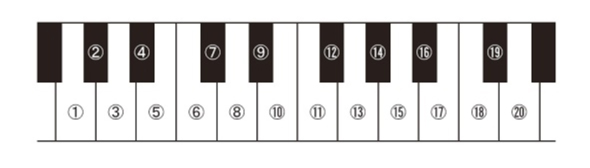

次のコードネームにあてはまる鍵盤の位置として正しい組み合わせを一つ選びなさい。

| ア | イ | ウ | |

|---|---|---|---|

| G dim: | ①④⑧ | ④⑦⑬ | ⑨⑬⑯ |

| D: | ⑫⑮⑳ | ③⑧⑪ | ⑧⑫⑰ |

| E7: | ②⑤⑩ | ②⑧⑩ | ⑩⑬⑳ |

| E♭: | ⑤⑨⑬ | ⑨⑬⑰ | ④⑨⑬ |

(組み合わせ)

| G dim | D | E7 | E♭ | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | ア | イ | ウ | イ |

| 2 | ア | ウ | ア | イ |

| 3 | イ | ア | イ | ウ |

| 4 | イ | イ | ウ | ウ |

| 5 | ウ | ア | ア | ア |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

3

解説を見る

問4

この問題は著作権の関係により公表できません。

問5

この問題は著作権の関係により公表できません。

問6

次の文のうち、適切な記述を○、不適切な記述を× とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 「わらべうた」は、すべて作詞者および作曲者が明らかである。

- 「しゃぼんだま」は、野口雨情の作詞である。

- シューベルト(Schubert, F.P.)は、「魔王」を作曲した。

- カスタネットは、アメリカの民俗楽器である。

- ヘ長調の階名「ラ」は、音名「変ロ」である。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | E | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ○ | ○ | × | × | × |

| 2 | ○ | × | × | ○ | ○ |

| 3 | × | ○ | ○ | ○ | × |

| 4 | × | ○ | ○ | × | × |

| 5 | × | × | ○ | ○ | ○ |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

4

解説を見る

問7

次の文は、「保育所保育指針」第3章「保育の内容」の1「保育のねらい及び内容」及び、2「保育の実施上の配慮事項」の一部である。 ( A )~( E )の語句が正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

-

保育のねらい及び内容

(略)

(2)教育に関わるねらい及び内容

(略)

オ 表現

(A 感じたことや考えたこと)を自分なりに表現することを通して、豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにする。(略)

(イ) 内容

① 水、砂、土、(B 布)、粘土など様々な素材に触れて楽しむ。(略)

④生活の中で様々な出来事に触れ、(C 経験)を豊かにする。

(略)

-

保育の実施上の配慮事項

(略)

(4)3歳以上児の保育に関わる配慮事項

(略)

カ (D 自然)との触れ合いにより、子どもの豊かな感性や認識力、思考力及び表現力が培われることを踏まえ、 (D 自然)との関わりを深めることができるよう工夫すること。

(略)

ク 感じたことや思ったこと、想像したことなどを、様々な方法で創意工夫を凝らして自由に表現できるよう、 保育に必要な(E 素材や用具)を始め、様々な環境の設定に留意すること。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | E | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

| 3 | ○ | ○ | ○ | × | × |

| 4 | ○ | × | × | ○ | ○ |

| 5 | × | × | × | ○ | ○ |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

4

解説を見る

問8

次の文は、子どもの絵の発達過程に関する記述である。( A )~( D )にあてはまる語句の最も適切な組み合わせを一つ選びなさい。

子どもの絵の発達過程の順序では、一般的に( A )を描く段階から、人間や乗り物などを自分なりの( B )で表した段階へと変化する。 子どもの絵の発達を研究したローエンフェルド(Lowenfeld, V.)は、このような描画の形式を( C )と呼んでいる。 ( C )の段階では、( D )をもとにして、その子ども独自のイメージを像として表現し、その内容は少しずつ変化する。 固定化した概念的な絵を描き続ける子どもに対しては、新たな経験へ目を向けることができるよう支援していくことも大切である。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 透視図 | 絵記号 | ダイアグラム | 目で見たこと |

| 2 | 頭足人 | 絵記号 | スキーマ | 身体で感じた経験 |

| 3 | 頭足人 | なぐりがき | スキーマ | 目で見たこと |

| 4 | 頭足人 | なぐりがき | ダイアグラム | 目で見たこと |

| 5 | 透視図 | 絵記号 | スキーマ | 身体で感じた経験 |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

2

解説を見る

問9

折染め(紙染め・浸し染め)遊びをするために、赤、青、黄、橙、緑の5色の染料と和紙を用意し、 試し染めをしました。折り畳んだ和紙に2色を選んで染めてみたところ、混ざった部分が黒っぽい色に濁ってしまったものがありました。 次のうち、黒っぽく濁った色の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

(組み合わせ)

| 1 | 赤と橙 |

|---|---|

| 2 | 青と黄 |

| 3 | 赤と黄 |

| 4 | 黄と緑 |

| 5 | 青と橙 |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

5

解説を見る

問10

R保育所では、2歳児クラスで小麦粉粘土を作ることにしました。次のうち、作り方の説明として適切な記述を○、 不適切な記述を× とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 可塑性を持続させるため、小麦粉に少量のクエン酸を入れる。

- カビを防ぐため、小麦粉に少量の塩を入れる。

- 小麦粉に水を入れて練り、適度な柔らかさにする。

- 小麦粉粘土に色をつける場合は、安全に配慮し食紅を使うとよい。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | ○ | ○ | × | × |

| 2 | ○ | × | ○ | × |

| 3 | ○ | × | × | ○ |

| 4 | × | ○ | ○ | ○ |

| 5 | × | × | × | ○ |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

4

解説を見る

問11

次の文は、伝承遊びについての記述である。( A )~( C )にあてはまる語句を【語群】から選択した場合の最も適切な組み合わせを一つ選びなさい

日本では、物を紙で包んで渡す習慣があり、このような形式が( A )遊びの原型ともなったと言われている。 また、( B )は、地方によっては「ベッタ」「ペッタン」「パッチ」「パッタ」などとも呼ばれ、 紙を切り抜いたものを地面に打ち付けた時の風圧で相手の( B )をひっくり返したり、もぐらせたりすると勝ちになる。 ( C )は、顔の輪郭部分だけを描いた紙の上に、目隠しをして眉、目、鼻、口などを正しいと思う場所に並べて遊ぶ遊びである。

【語群】

ア,かるた | イ,おりがみ | ウ,めんこ | エ,ベーゴマ | オ,福笑い | カ,紙相撲

(組み合わせ)

| A | B | C | |

|---|---|---|---|

| 1 | ア | オ | ウ |

| 2 | イ | ア | カ |

| 3 | イ | ウ | オ |

| 4 | オ | エ | ウ |

| 5 | オ | エ | カ |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

3

解説を見る

問12

次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。

【事例】

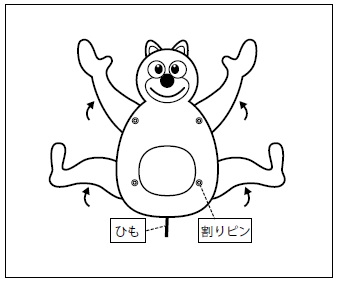

H保育所では、右の図のような、ひもを下に引っぱると両手足が

矢印の方向に同時に動く人形を厚紙を使って作りました。

【設問】

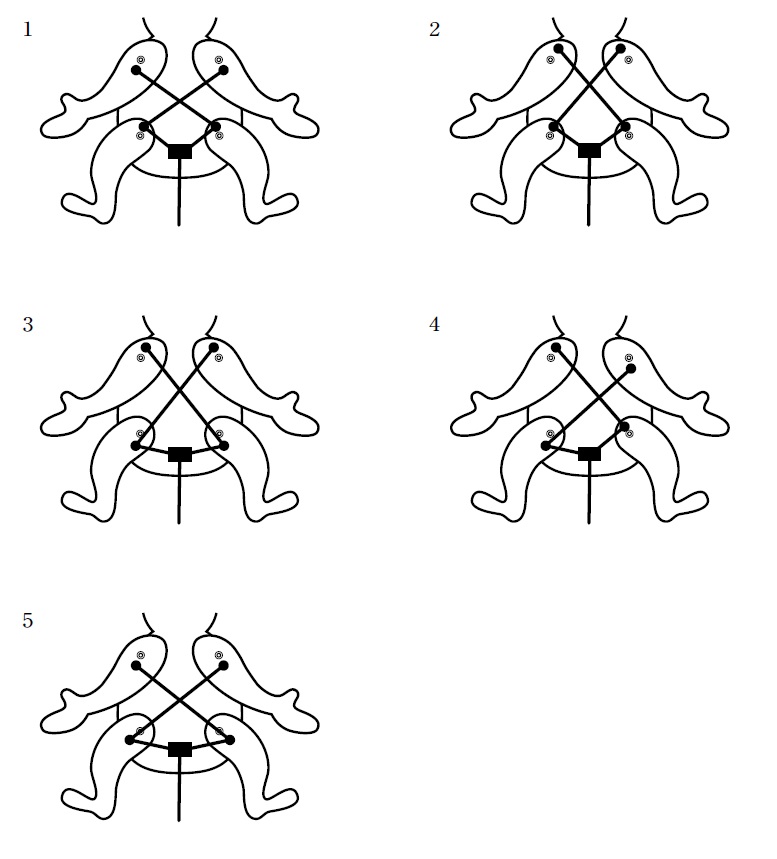

ひもを下に引っぱると両手足が矢印の方向に同時に動く作り方として、ひもの接続部(●の部分)が正しいものを 一つ選びなさい(◎は、割りピンを表す。■は、ひもの結び目を表す。)

回答を見る

回答を閉じる

![]()

2

解説を見る

問13

次のうち、イソップ寓話が元となっているお話を○、そうでないものを× とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 北風と太陽

- アリとキリギリス

- ヘンゼルとグレーテル

- ウサギとカメ

- 美女と野獣

(組み合わせ)

| A | B | C | D | E | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |

| 2 | ○ | ○ | × | ○ | × |

| 3 | ○ | × | ○ | × | × |

| 4 | × | ○ | × | × | ○ |

| 5 | × | × | × | ○ | ○ |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

2

解説を見る

問14

次のうち、幼年童話の作品と作者の組み合わせとして正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 『いやいやえん』 ―― 中川李枝子

- 『ちいさいモモちゃん』 ―― 松谷みよ子

- 『エルマーのぼうけん』 ―― ルース・スタイルス・ガネット(Gannett, R.S.)

- 『ロボット・カミイ』 ―― エリック・カール(Carle, E.)

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | ○ | ○ | ○ | × |

| 2 | ○ | ○ | × | × |

| 3 | ○ | × | ○ | × |

| 4 | × | ○ | × | ○ |

| 5 | × | × | ○ | ○ |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

1

解説を見る

問15

次の文は、「保育所保育指針」第3章「保育の内容」のエ「言葉」の一部である。( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- ① 自分の気持ちを言葉で表現する( A )を味わう。

- ② 人の言葉や話などを( B )、自分の経験したことや考えたことを話し、伝え合う喜びを味わう。

- ③ 日常生活に必要な言葉が分かるようになるとともに、絵本や( C )などに親しみ、保育士等や( D )と心を通わせる。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 体験 | よく聞き | 紙芝居 | 保護者 |

| 2 | 楽しさ | よく聞き | 物語 | 友達 |

| 3 | 体験 | よく聞き | 物語 | 友達 |

| 4 | 楽しさ | よく理解し | 紙芝居 | 保護者 |

| 5 | 体験 | よく理解し | 物語 | 保護者 |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

2

解説を見る

問16

次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。

【事例】

保育所に勤務している保育士のMさんは、自己評価を具体的に展開していくための方法について考えている。

【設問】

次の文のうち、適切な記述を○、不適切な記述を× とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 保育所の自己評価は、計画的かつ見通しをもって進めていくことが重要である。

- 保育所の自己評価は、保育士等が主体的に参画して自己評価を実施し、学びあっていくことが重要である。

- 保育所の自己評価は、日誌やビデオ等の記録をもとに振り返る方法に限定する。

- 保育所の自己評価は、職員の過重な負担にならないように工夫する。

- 保育所の自己評価は、常勤と非常勤、保育士と保育士以外の職員の区別なく、可能な限り全員が参加できるよう配慮する。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | E | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |

| 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |

| 3 | ○ | × | ○ | ○ | × |

| 4 | × | ○ | × | ○ | × |

| 5 | × | × | ○ | × | ○ |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

2

解説を見る

問17

次の文は、「保育所保育指針」第3章「保育の内容」の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

「養護」とは、子どもの( A )及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりである。 また、「教育」とは、子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための( B )であり、 「健康」、「人間関係」、「( C )」、「言葉」及び「表現」の5領域から構成される。

(組み合わせ)

| A | B | C | |

|---|---|---|---|

| 1 | 安全な生活 | 個別の支援 | 環境 |

| 2 | 生命の保持 | 発達の援助 | 社会 |

| 3 | 健康の増進 | 個別の支援 | 環境 |

| 4 | 安全な生活 | 個別の支援 | 社会 |

| 5 | 生命の保持 | 発達の援助 | 環境 |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

5

解説を見る

問18

次の文は、「保育所保育指針」第6章「保護者に対する支援」の1「保育所における保護者に対する支援の基本」の一部である。 ( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 子どもの( A )を考慮し、子どもの福祉を重視すること。

- 一人一人の保護者の状況を踏まえ、子どもと保護者の安定した関係に配慮して、保護者の( B )の向上に資するよう、適切に支援すること。

- 子育て等に関する相談や助言に当たっては、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に、保護者一人一人の( C )を尊重すること。

(組み合わせ)

| A | B | C | |

|---|---|---|---|

| 1 | 最善の利益 | 保育力 | 自己決定 |

| 2 | 権利 | 保育力 | 自己理解 |

| 3 | 最善の利益 | 保育力 | 自己理解 |

| 4 | 権利 | 養育力 | 自己理解 |

| 5 | 最善の利益 | 養育力 | 自己決定 |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

5

解説を見る

問19

次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。

【事例】

保育士を目指している大学生Pさんは、児童養護施設への実習を控えています。実習にあたり、 「児童養護施設運営指針」を読んで、事前学習を行いました。

【設問】

施設実習を行うにあたっては、事前に施設について知っておくことが必要である。次の文は、 「児童養護施設運営指針」の一部である。次の( A )~( D )にあてはまる語句を【語群】から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

社会的養護を必要とする子どもたちに「あたりまえの生活」を保障していくことが重要であり、 社会的養護を( A )から切り離して行ったり、子どもの生活の場を大規模な( B )としてしまうのではなく、 できるだけ家庭あるいは家庭的な環境で養育する「( C )」と、個々の子どもの育みを丁寧にきめ細かく進めていく「( D )」が必要である。

【語群】

ア,集団指導 | イ,家庭的養護 | ウ,療育 | エ,地域 | オ,施設養護 | カ,教育

カ,個別化 | キ,連携 |

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | エ | ア | キ | ク |

| 2 | エ | オ | イ | ア |

| 3 | エ | オ | イ | キ |

| 4 | カ | ア | キ | ク |

| 5 | カ | ウ | イ | キ |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

3

解説を見る

問20

次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。

【事例】

保育士を目指している大学生Yさんは、医療型障害児入所施設への実習を控えています。 実習にあたり、実習施設の概要や役割・機能、利用者などについて調べることにしました。

【設問】

次の実習準備に関する記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。

- 入所している児童のほとんどは、身体障害のない軽度の知的障害の児童であることから、ゴム風船でバレーボールをするレクリエーションの準備をした。

- 入所している児童のほとんどは、虐待を受けて心身にダメージを受けていることから、被虐待児の心理・行動面の特徴について調べた。

- 入所している児童のほとんどは、非行による補導歴等があるため、非行の背景と、そうした児童への対応方法について調べた。

- 日常的な医療的ケアが必要な児童でも可能な、音楽に合わせて体を動かすレクリエーションの準備をした。

- 入所期間が3年間と定められていること

回答を見る

回答を閉じる

![]()

4

解説を見る

【保育実習理論の過去問】他年度の試験問題

- 保育実習理論 平成30年度/前

- 保育実習理論 平成29年度/後

- 保育実習理論 平成29年度/前

- 保育実習理論 平成28年度/後

- 保育実習理論 平成28年度/前

- 保育実習理論 平成27年度

- 保育実習理論 平成26年度

- 保育実習理論 平成25年度

保育士試験「保育実習理論」については上記年度出題の過去問を掲載中です。

その他の年度については順次公開予定ですので、もう少しの間お待ち下さいませ。

各年度ごとの全科目一覧ページ → 保育士試験の過去問題

※解説内容については出来る限りの精査は実施しておりますが、 その精度については100%担保することが難しいため、悪しからずご了承の上でご利用いただけますと幸いです。