R04年「社会福祉(前期)」

【問01】

次のうち、第二次世界大戦後につくられた日本の社会福祉の法律として、正しいものを一つ選びなさい。

- 救護法

- 健康保険法

-

母子保護法

- 児童福祉法

- 少年教護法

正解を見る

4

【問02】

次の【Ⅰ群】の児童福祉に関する法律名と、【Ⅱ群】のその規定内容を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

【Ⅰ群】

- 児童手当法

- 母子保健法

- 児童扶養手当法

- 児童福祉法

【Ⅱ群】

ア 児童福祉を推進していく機関・施設等について、児童福祉審議会、市町村・都道府県の業務、児童相談所、児童福祉司、児童委員、保育士、児童福祉施設、里親などが規定されている。

イ ひとり親家庭の家庭生活の安定のために支給される手当について規定している。

ウ 健康診査、妊娠の届け出、母子健康手帳、養育医療などが規定されている。エ 家庭生活の安定および子どもの健全育成のために支給される手当について規定している。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ア | イ | エ | ウ |

| 2 | イ | ア | ウ | エ |

| 3 | イ | ウ | エ | ア |

| 4 | エ | イ | ウ | ア |

| 5 | エ | ウ | イ | ア |

正解を見る

5

【問03】

次の文は、「日本の将来推計人口(平成29年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)および「平成29(2017)年人口動態統計(確定数)」(厚生労働省)に基づく、日本の人口動態に関する記述である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

日本の総人口は2010(平成22)年が増加のピークで、その後は減少している。この状況には( A )だけでなく、( B )が影響を与えている。これまで様々な対策が講じられてきたが、( C )は2016(平成28)年には1.44と低く、人口減少の状況は続いている。

(組み合わせ)

| A | B | C | |

| 1 | 老年人口の増加 | 年少人口の増加 | 合計特殊出生率 |

| 2 | 老年人口の増加 | 年少人口の増加 | 高齢化率 |

| 3 | 老年人口の増加 | 出生数の減少 | 合計特殊出生率 |

| 4 | 生産年齢人口の増加 | 出生数の減少 | 合計特殊出生率 |

| 5 | 生産年齢人口の増加 | 年少人口の増加 | 高齢化率 |

正解を見る

3

【問04】

次のうち、「地域福祉・在宅福祉の推進」に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 在宅福祉では、ノーマライゼーションを具体化するために、今後は施設福祉との連携をしないことが求められている。

- 地域福祉を推進するためには、ボランティアや住民など多様な民間団体の参加が不可欠である。

- 「保育所保育指針」の中で、保育所には、業務として地域の子育て家庭への支援に積極的に取り組むことが求められており、地域福祉推進の役割を担うものとされている。

- 「社会福祉法」では、その目的に地域福祉の推進を図ることがあげられている。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ○ | ○ | × | × |

| 2 | ○ | × | × | × |

| 3 | × | ○ | ○ | ○ |

| 4 | × | ○ | × | ○ |

| 5 | × | × | ○ | ○ |

正解を見る

3

【問5】

次のうち、保育と相談援助に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 「保育所保育指針解説」では、保育士等は援助の内容によって、ソーシャルワークやカウンセリング等の知識や技術を援用することが有効であるとされている。

- 「保育所保育指針」では、保護者の気持ちを受け止めること、保護者の自己決定を尊重すること、知り得た事柄の秘密を保持することが、子育て支援の基本的事項として示されている。

- 「保育所保育指針解説」では、保育所における子育て支援について、地域において子育て家庭に関するソーシャルワークの中核を担う機関と連携をとる必要があり、そのためにソーシャルワークの基本的な姿勢や知識、技術を理解し、支援を展開することが望ましいとされている。

(組み合わせ)

| A | B | C | |

| 1 | ○ | ○ | ○ |

| 2 | ○ | ○ | × |

| 3 | ○ | × | ○ |

| 4 | × | ○ | ○ |

| 5 | × | × | ○ |

正解を見る

1

【問06】

次の社会福祉施策と、その根拠となる法律の組み合わせとして、適切な組み合わせを一つ選びなさい。

| <施策> | <根拠法> | |

| A | 要介護認定 | 「老人福祉法」 |

| B | 幼児に対する保健指導 | 「母子保健法」 |

| C | 教育扶助の給付 | 「児童福祉法」 |

| D | 特定健康診査 | 「高齢者の医療の確保に関する法律」 |

(組み合わせ)

- A B

- A D

- B C

- B D

- C D

正解を見る

4

【問07】

次のうち、「社会福祉法」における第一種社会福祉事業に定められているものとして、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 保育所

- 共同募金

- 児童養護施設

- 婦人保護施設

- 児童家庭支援センター

(組み合わせ)

| A | B | C | D | E | |

| 1 | ○ | × | ○ | ○ | × |

| 2 | ○ | × | ○ | × | ○ |

| 3 | × | ○ | ○ | ○ | × |

| 4 | × | ○ | × | ○ | ○ |

| 5 | × | × | × | ○ | ○ |

正解を見る

3

【問08】

次のうち、婦人相談所に関する記述として、不適切な記述を一つ選びなさい。

- 「売春防止法」に基づいて設置されている。

- 都道府県と市町村に設置が義務付けられている。

- 配偶者暴力相談支援センターとしても機能する場合がある。

- 婦人相談員が配置される。

- 婦人相談所は、母子の保護および生活支援にあたり、母子生活支援施設と連携することがある。

正解を見る

2

【問09】

次のうち、国民年金制度に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 20歳になれば、学生であっても被保険者となる。

- 老齢基礎年金の支給開始年齢は、75歳と規定されている。

- 第2号被保険者の被扶養配偶者は、第1号被保険者である。

(組み合わせ)

| A | B | C | |

| 1 | ○ | ○ | ○ |

| 2 | ○ | ○ | × |

| 3 | ○ | × | × |

| 4 | × | ○ | ○ |

| 5 | × | × | ○ |

正解を見る

3

【問10】

次のうち、介護保険制度に関する記述として、適切な記述を一つ選びなさい。

- 要介護認定・要支援認定は、都道府県が行う。

- 第2号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者である。

- 要介護認定・要支援認定には、有効期間がある。

- 介護認定審査会には、民生委員の参加が規定されている。

- 保険者は国である。

正解を見る

3

【問11】

次のうち、相談援助の展開過程の説明として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- インテークとは、利用者が生活する上で何に困っているのか、求めているニーズや支援などについて明らかにすることである。

- プランニングとは、アセスメントに基づき、問題解決に向けての目標を設定し、実際の支援を誰が、いつまでに、どのように行うのかなどの具体的な支援内容を計画することである。

- モニタリングとは、プランニングを元に、実際に問題解決に向けて支援を行う段階である。

- エバリュエーションとは、支援計画やそれに基づく支援の最終的な評価を行う段階である。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ○ | ○ | × | × |

| 2 | ○ | × | ○ | × |

| 3 | ○ | × | × | ○ |

| 4 | × | ○ | × | ○ |

| 5 | × | × | ○ | ○ |

正解を見る

4

【問12】

次の文は、コノプカ(Konopka, G.)のグループワークの定義である。( A )~( C )にあてはまる語句を【語群】から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

グループワークは、( A )なグループ経験を通じて、( B )の社会的に機能する力を高め、また個人、集団、地域社会の諸問題に、より効率的に、より( C )に対処しうるよう、人々を援助するものである。

【語群】

| ア 自発的 イ 意図的 ウ 個人 エ 集団 オ 弾力的 カ 効果的 |

(組み合わせ)

| A | B | C | |

| 1 | ア | ウ | オ |

| 2 | ア | エ | イ |

| 3 | イ | ウ | カ |

| 4 | イ | エ | カ |

| 5 | カ | ウ | オ |

正解を見る

3

【問13】

次のうち、相談援助の方法・技術等に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- アドボカシーとは、行政や議会などに個人や集団、地域住民の福祉ニーズに適合するような社会福祉制度やサービスの改善、整備、創設等を促す方法である。

- アウトリーチとは、地域の関係機関・施設や関係者等が相互に連携するネットワークづくりを行う方法である。

- ケアマネジメントとは、社会福祉サービスが効果的に機能するために、社会福祉施設や機関の合理的・効果的な管理運営方法やサービス提供方法の開発を行うことをいう。

(組み合わせ)

| A | B | C | |

| 1 | ○ | ○ | ○ |

| 2 | ○ | ○ | × |

| 3 | ○ | × | ○ |

| 4 | × | × | ○ |

| 5 | × | × | × |

正解を見る

5

【問14】

次のうち、ケアカンファレンスを開催するにあたって留意すべき点として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 事実確認として、いつ、どこで、誰が、誰に、何を、どの程度、どの頻度で起きているのか、問題の発生状況の事実と関係者の推察を区別し、正確に状況を確認する。

- 状況を悪化させていることに関連のある否定的な事柄の有無を確認する。

- 良好な事柄として利用者の資質、家族の資質、関係者の協力、問題解決の実績について確認する。

- 利用者の特徴、家族の特徴、問題が発生している場面での交流・対処パターンを理解し、数年後の利用者と家族の生活まで想定して、支援目標を検討していく。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 2 | ○ | ○ | ○ | × |

| 3 | ○ | ○ | × | ○ |

| 4 | ○ | × | ○ | ○ |

| 5 | × | ○ | ○ | ○ |

正解を見る

1

【問15】

次のうち、ソーシャルワークの理論に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- パールマン(Perlman, H.H.)は、「状況の中の人」という視点から、心理社会的アプローチを確立した。

- ホリス(Hollis, F.)は、診断主義アプローチと機能主義アプローチを折衷し、問題解決アプローチを示した。

- ジャーメイン(Germain, C.B.)とギッターマン(Gitterman, A.)は、利用者の適応能力の向上と利用者を取り巻く環境の改善を行い、生活の変容を試みるエコロジカルアプローチを体系化した。

(組み合わせ)

| A | B | C | |

| 1 | ○ | ○ | ○ |

| 2 | ○ | ○ | × |

| 3 | ○ | × | ○ |

| 4 | × | ○ | ○ |

| 5 | × | × | ○ |

正解を見る

5

【問16】

次のうち、福祉サービス第三者評価事業に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 児童養護施設等の社会的養護関係施設については、福祉サービス第三者評価を受けることが義務付けられている。

- 福祉サービス第三者評価事業の普及促進等は、国の責務となっている。

- 福祉サービス第三者評価を受けた結果は、市町村が公表することになっている。

- 福祉サービス第三者評価事業とは、公正・中立な福祉事務所が専門的・客観的立場から福祉サービスについて評価を行う仕組みのことである。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ○ | ○ | ○ | × |

| 2 | ○ | ○ | × | × |

| 3 | ○ | × | ○ | × |

| 4 | × | ○ | ○ | |

| 5 | × | × | ○ | ○ |

正解を見る

2

【問17】

次のうち、福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 「社会福祉法」によって定められている。

- 第1種社会福祉事業として位置づけられている。

- 事業の実施主体は、都道府県と指定都市の社会福祉協議会である。

- 利用にあたっては、利用希望者が住所地の福祉事務所に申し込むことになっている。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ○ | ○ | × | × |

| 2 | ○ | × | ○ | × |

| 3 | × | ○ | × | ○ |

| 4 | × | × | ○ | × |

| 5 | × | × | × | ○ |

正解を見る

2

【問18】

次の文は、「障害者基本法」第3条の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 全て障害者は、社会を構成する一員として( A )その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。

- 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての( B )が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。

- 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の( C )のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。

(組み合わせ)

| A | B | C | |

| 1 | 生活、経営、環境 | 決定の機会 | 伝達方法 |

| 2 | 地域、金融、文明 | 決定の機会 | 情報伝達 |

| 3 | 労働、政治、教育 | 自己決定 | 意見表明 |

| 4 | 社会、経済、文化 | 選択の機会 | 意思疎通 |

| 5 | 集団、営利、風習 | 選択の自由 | 相互理解 |

正解を見る

4

【問19】

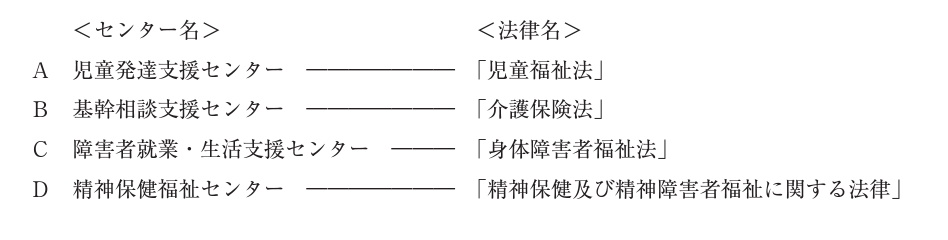

次のセンター名と、このことが定められている法律名の組み合わせとして、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ○ | × | × | ○ |

| 2 | ○ | × | × | × |

| 3 | × | ○ | ○ | ○ |

| 4 | × | ○ | × | × |

| 5 | × | × | × | ○ |

正解を見る

1

【問20】

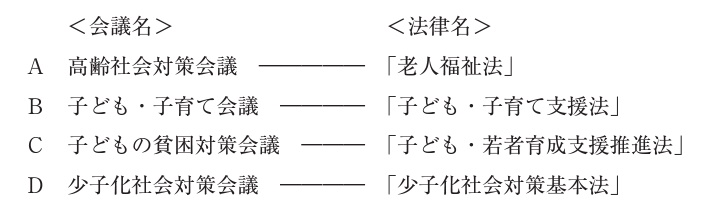

次の会議名と、このことが定められている法律名の組み合わせとして、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ○ | ○ | × | ○ |

| 2 | ○ | × | ○ | ○ |

| 3 | ○ | × | ○ | × |

| 4 | × | ○ | ○ | ○ |

| 5 | × | ○ | × | ○ |

正解を見る

5