R04年「社会的養護(前期)」

【問01】

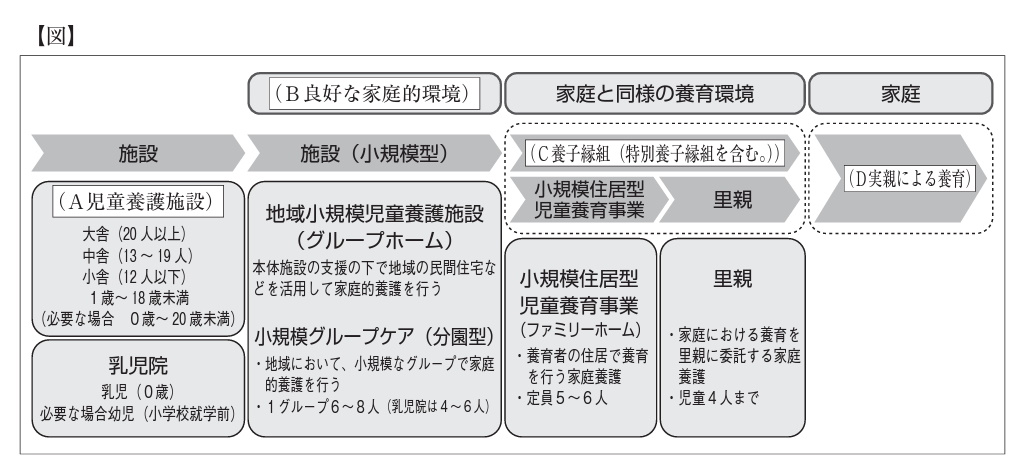

次の【図】は、「社会的養育の推進に向けて」(令和2年10月 厚生労働省)における「家庭と同様の環境における養育の推進」である。図中の( A )~( D )の語句が正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 2 | ○ | ○ | × | × |

| 3 | ○ | × | ○ | × |

| 4 | × | × | ○ | ○ |

| 5 | × | × | × | × |

正解を見る

1

【問02】

次の文のうち、「児童養護施設入所児童等調査の概要(平成30年2月1日現在)」(厚生労働省)における、児童養護施設の入所児童の状況に関する記述として、適切なものを一つ選びなさい。

- 6歳未満で入所した児童が約8割である。

- 児童の平均在所期間は、10年を超えている。

- 児童の入所経路では、「家庭から」が約6割である。

- 心身の状況において障害等を有する児童は、約7割である。

- 虐待を受けた経験がある児童のうち、心理的虐待は約6割である。

正解を見る

3

【問03】

次のうち、「里親及びファミリーホーム養育指針」(平成24年3月 厚生労働省)における「家庭養護」の要件として、( A )~( C )の語句が正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- (A 一貫かつ継続)した特定の養育者の確保

- 特定の養育者との生活基盤の共有

- 同居する人たちとの生活の共有

- 生活の(B 柔軟性)

- (C 地域社会)に存在

(組み合わせ)

| A | B | C | |

| 1 | ○ | ○ | ○ |

| 2 | ○ | ○ | × |

| 3 | ○ | × | ○ |

| 4 | × | × | ○ |

| 5 | × | × | × |

正解を見る

1

【問04】

次の文は、「児童養護施設運営ハンドブック」(平成26年 厚生労働省)の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

記録は、子どもや家族の状況がそこに反映するのみならず、職員のその子どものとらえ方や家族に対しての思いも表現されます。( A )にとらえ記録していくよう心がけても、そこにはその職員の( B )が反映されてきます。そうした記録の内容を振り返ることにより、子どもの理解の仕方や自分の( B )、こだわりがどこにあるのかを知り、子どもへの関わりに活かすことが求められます。その一方で、記録は養育を( C )いくための重要な資料です。子どもの問題行動についての記述も大切ですが、子どもの変化への気づきや成長を感じたエピソードなども重要な情報であることも忘れてはなりません。

(組み合わせ)

| A | B | C | |

| 1 | 主観的 | 価値観 | 決定して |

| 2 | 主観的 | 習慣 | 引き継いで |

| 3 | 客観的 | 価値観 | 引き継いで |

| 4 | 客観的 | 習慣 | 引き継いで |

| 5 | 客観的 | 価値観 | 決定して |

正解を見る

3

【問05】

次のA~Dの事項を年代の古い順に並べた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 「社会的養護の課題と将来像」(児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会)

- 「新しい社会的養育ビジョン」(新たな社会的養育の在り方に関する検討会)

- 「児童の権利に関する条約」(国連)

- 「児童の代替的養護に関する指針」(国連)

*C、Dについては国連総会採択時

(組み合わせ)

- A→B→C→D

- A→B→D→C

- C→A→B→D

- C→D→A→B

- D→C→A→B

正解を見る

4

【問06】

次の文のうち、アタッチメントに関する記述として、適切なものの組み合わせを一つ選びなさい。

- 回避型のアタッチメントでは、養育者との分離時や再会時に、固まったり近づいたと思ったら離れたり、一貫性がない傾向がみられる。

- 養育者の子どもに対する感受性、応答性、一貫性が保たれていることが重要である。

- 無秩序型のアタッチメントでは、養育者と分離後、一貫して再会してもあまり気にしていないような傾向がみられる。

- 養育者にアタッチメントへの理解があることにより、子どもの表面的な行動に惑わされることが少なくなる。

(組み合わせ)

- A B

- A C

- B C

- B D

- C D

正解を見る

4

【問07】

次のうち、乳児院に配置される職員として、不適切なものを一つ選びなさい。

- 保育士

- 少年を指導する職員

- 家庭支援専門相談員

- 里親支援専門相談員

- 看護師

正解を見る

2

【問08】

次の文のうち、社会的養護に関わる相談援助の知識・技術に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。

- 入所児童の言動や家族の状況について情報を収集し、その全体像を把握し、現状を評価する取り組みをエンパワメントという。

- 入所児童数人で一つの目標に取り組み、その際に生じる相互関係を通して問題解決を図る取り組みを生活場面面接という。

- 子どもが本来持つ力に着目し、それを発揮しやすい環境を整えることをアセスメントという。

- ティータイムなど、施設生活の中で職員が意図的に面接場面を設けることをインテークという。

- 子どもが永続的かつ恒久的に生活できる家庭環境で、心身の健康が保障された生活を実現するための援助計画をパーマネンシー・プランニングという。

正解を見る

5

【問09】

次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。

【事例】

F君(14歳)は、父親から虐待を受け、地域小規模児童養護施設で生活している。F君は、共に生活しているG君(4歳)に対して、攻撃的な行動が目立つようになった。ある日、F君は、H保育士がいる前で「お前(G君)、親が来たからって、いい気になってるんじゃねえぞ」と怒鳴りつけた。G君はF君の発言に恐怖を感じている様子が伺えた。

H保育士は、最近、G君が家族との面会があるたびに、F君のこうした攻撃的言動がみられていること、またF君の家族との面会が最近ないという情報を把握していた。

【設問】

次のうち、H保育士のF君への対応として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- F君が家族の面会がない喪失感を抱えていると考え、その感情に寄り添う。

- F君の家族関係の調整を家庭支援専門相談員と協議して行う。

- F君への自省を求めるために、攻撃的な行動が間違いであると強く叱責する。

- F君への刺激を低減するために、G君の面会を控えるようにする。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ○ | ○ | ○ | × |

| 2 | ○ | ○ | × | × |

| 3 | ○ | × | ○ | × |

| 4 | × | × | ○ | ○ |

| 5 | × | × | × | ○ |

正解を見る

2

【問10】

次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。

【事例】

Lさん(20代、女性)とその娘のMちゃん(4歳、女児)は、2年前から母子生活支援施設で暮らしている。Lさんの元夫からのDVが理由である。母子ともに入所当初、情緒的に混乱している様子がみられた。しかしLさんは、母子支援員との信頼関係の構築や、離婚の手続きが完了したこと、心療内科通院による治療により、最近は落ち着いた暮らしができている。半年前から始めた事務の仕事にも慣れ、安定した収入が得られる見通しが立ち、Lさんから退所の意向が示された。ただしMちゃんは今でも、大人の男性を怖がったり、大きな音に対して過敏に反応して泣き出したりするなど、情緒的に不安定な面がある。

【設問】

次のうち、Lさんを担当する母子支援員の対応として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 母子生活支援施設の退所に際しては、児童相談所の措置解除の手続きが必要であることをLさんに伝える。

- 退所後のアフターケアが効果的に行われるよう、退所後の支援計画を作成する。

- 必要に応じて、退所後に生活する地域の関係機関や団体とネットワークを形成する。

- Mちゃんの情緒面が心配であるため、退所を思いとどまるように指導する。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ○ | ○ | × | ○ |

| 2 | ○ | × | ○ | × |

| 3 | × | ○ | ○ | × |

| 4 | × | ○ | × | ○ |

| 5 | × | × | ○ | × |

正解を見る

3