保育士試験|過去問題

平成29年「子どもの保健(後期)」

-

平成29年度後期

保育士試験

登録日:2018/8/20

過去問題【子どもの保健(後期)】

問1

次の文は、わが国の予防接種制度に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。

- 水痘に対する予防接種は、平成27 年10 月から定期接種になった。

- 第1期の麻疹・風疹(MR)混合ワクチンは、1歳の誕生日を過ぎてから2歳になるまでに接種することが推奨される。

- 乳幼児へのインフルエンザワクチン接種は、定期接種である。

- 乳幼児への肺炎球菌ワクチン接種は、任意接種である。

- 定期接種としてのB型肝炎ワクチン接種は、母子感染予防を目的としている。

回答を見る

回答を閉じる

![]()

2

解説を見る

問2

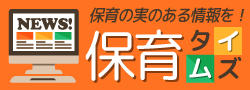

次の式は、人口動態統計を含む厚生労働統計において用いられる比率の解説である。正しいものを一つ選びなさい。

回答を見る

回答を閉じる

![]()

1

解説を見る

問3

次の文は、発熱をしていると思われる乳幼児に対する保育所での対応に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 生後8か月の男児で、体を触ると熱く感じられたため、電子体温計を用いて腋下の体温を測定した。

- 生後3か月の男児の体温が39 . 0℃であったが、機嫌もよかったので、お迎えの時間まで4時間ほど様子を見た。

- 2歳の男児である。登園時に母親が「起床時の体温が37 . 5℃であったが、朝ごはんもしっかりと食べたので連れてきた」と言ったため、その場で改めて体温を測定し、確認した。

- 熱性けいれんの既往がある2歳の男児が、日頃に比べて不活発であったので体温を測定したところ、38 . 0℃であった。すぐに寝かせて毛布でくるみ、十分に温めた。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | ○ | ○ | × | × |

| 2 | ○ | × | ○ | × |

| 3 | × | ○ | × | ○ |

| 4 | × | × | ○ | ○ |

| 5 | × | × | ○ | × |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

2

解説を見る

問4

次の文は、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」(厚生労働省)の一部である。( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

保育園児がかかる主なアレルギー疾患には、乳児期から問題になるアトピー性皮膚炎、( A )、さらに幼児期から次第に増える( B )、アレルギー性結膜炎および( C )などがある。

これらのアレルギー疾患の中でも、( B )、アレルギー性結膜炎および( C )は、( D )の保育所生活における注意や指示が明確に示されれば、その指示に従って保育所生活を送ることには大きな問題は起こってこない。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 気管支喘息 | 食物アレルギー | アレルギー性鼻炎 | 保護者 |

| 2 | 食物アレルギー | アレルギー性鼻炎 | 気管支喘息 | 主治医 |

| 3 | 食物アレルギー | 気管支喘息 | アトピー性湿疹 | 看護師 |

| 4 | 気管支喘息 | アレルギー性鼻炎 | 食物アレルギー | 主治医 |

| 5 | アレルギー性鼻炎 | 気管支喘息 | アトピー性湿疹 | 保護者 |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

2

解説を見る

問5

次の文は、子どもの健康問題および保育所での対応についての記述である。適切な記述の組み合わせを一つ選びなさい。

- 誤飲とは、異物が気道に入ることである。

- 子どもの嘔吐物の処理を行った場合、使用したエプロン、タオルなどは、そのまますぐに洗濯する。

- 発熱は、感染源に対する防衛体制を作る手段でもあると言われている。

- 下痢の原因の多くは、アレルギーによるものである。

- 保育所において、子どもに薬を与えるよう保護者から依頼された場合は、医師の指示に基づいた薬に限定する。

- A,B

- A,D

- B,C

- C,E

- D,E

回答を見る

回答を閉じる

![]()

4

解説を見る

問6

次の文は、保育所等における保健活動についての保護者への説明や依頼である。不適切な記述を一つ選びなさい。

- 定期的に身体計測を行うので、身長の伸び方や体重の増え方をお知らせできます。

- 感染症対策として必要なので、お子さんの感染症罹患歴や予防接種歴を知らせてください。

- 保育所での健診は、市町村による乳幼児健診の代わりになります。

- 保健活動の具体的な企画は、専門的職員が担当するよう努めます。

- お子さんの健康状態について説明し、日々の生活に活用していただけるよう努めます。

回答を見る

回答を閉じる

![]()

3

解説を見る

問7

次の文は、身体発育に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。

- 子どもを寝かせて測った場合と立たせて測った場合、身長は同じ値で計測される。

- 子どもの体重は、一般的に、出生直後から減ることなく増え続ける。

- 脳性麻痺の子どもの頭囲は、正常より大きいことが多い。

- 身体発育値は、母子健康手帳に示される発育曲線の帯の中に入っていることが望ましい。

- 身長別標準体重に比して肥満度 -10%はやせすぎといえる。

回答を見る

回答を閉じる

![]()

4

解説を見る

問8

次の組み合わせは、「平成22 年乳幼児身体発育調査報告書」(厚生労働省)の一般調査による乳幼児の運動機能通過率に関するものである。乳幼児の運動機能と、90%以上が可能である年月齢として誤ったものを一つ選びなさい。

| 【運動機能】 | 【90%以上が可能である年月齢】 | ||

|---|---|---|---|

| 1 | 首のすわり | -- | 生後4~5か月未満の乳児 |

| 2 | ねがえり | -- | 生後4~5か月未満の乳児 |

| 3 | ひとりすわり | -- | 生後9~ 10 か月未満の乳児 |

| 4 | はいはい | -- | 生後9~ 10 か月未満の乳児 |

| 5 | ひとり歩き | -- | 生後1年3~4か月未満の幼児 |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

2

解説を見る

問9

次の文のうち、不適切な記述を一つ選びなさい。

- 生後6か月未満は、それ以後より風邪などの感染症にかかりやすい。

- 乳児が哺乳後に少量の乳を口からだらりと出すことを、溢乳という。

- 子どもがけいれんを起こした時は、顔を横向きにして寝かせる。

- 咳は生理作用であるため、咳止めをむやみに与えない。

- 声帯から上の気道が狭くなると、吸気性の喘鳴が起こる。

回答を見る

回答を閉じる

![]()

1

解説を見る

問10

次の文のうち、「保育所保育指針」第5章「健康及び安全」の4「健康及び安全の実施体制等」の一部として正しいものを一つ選びなさい。

- 健康及び安全に関しては、専門的職員が年間を通じて計画的に取り組むこと。

- 取組の方針や具体的な活動の企画立案及び保育所内外の連絡調整の業務について、施設長が担当することが望ましいこと。

- 栄養士及び看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かして業務に当たること。

- 保護者とは必要に応じ連携を図り、保育所全体の方針や取組について、周知するよう努めること。

- 市町村の支援の下に、地域の関係機関等と必要に応じて連携を図り、十分な協力が得られるよう努めること。

回答を見る

回答を閉じる

![]()

3

解説を見る

問11

次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。

【事例】

5歳の女児。周産期に問題はなく、3歳までの乳幼児健診では、身体発育、運動および言語発達に関して異常を指摘されたことはなかった。4歳で保育所に入所したが、保育所では保育士やほかの園児と全く喋らなかった。ただし会話はないものの、ほかの園児と一緒に遊び、保育士の指示に従って行動することはできた。自宅で家族との会話には問題がないため、両親は保育所から指摘を受けるまで、気づかなかったという。

【設問】

この子どもで最も疑われる精神医学的問題を一つ選びなさい。

- 知的障害

- 広汎性発達障害

- 吃音

- 選択性緘黙

- 受容性言語障害

回答を見る

回答を閉じる

![]()

4

解説を見る

問12

次の文は、子どもの排尿に関する記述である。適切な記述の組み合わせを一つ選びなさい。

- 排尿の自立は、おおよそ3~4歳で完了する。

- 夜間だけの遺尿を夜尿症という。

- 就学後になっても排尿が未自立な状態を、器質性遺尿症という。

- 夜尿を改善させるためには、夜間に子どもを覚醒させ、排尿させる。

- 夜尿をしたときは、厳しく注意する必要がある。

- A,B

- A,C

- B,D

- C,E

- D,E

回答を見る

回答を閉じる

![]()

1

解説を見る

問13

次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。

【事例】

6歳男児。幼稚園で職員や他児に向かって頻繁に「ばか」「かす」という暴言を吐く。家庭でも同様の行為が見られ、保護者も戸惑っている。

【設問】

次のうち、この子どもで疑われる精神医学的問題として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- ド・ラ・トゥレット症候群

- 反抗挑戦性障害

- 身体化障害

(組み合わせ)

| A | B | C | |

|---|---|---|---|

| 1 | ○ | ○ | × |

| 2 | ○ | × | ○ |

| 3 | ○ | × | × |

| 4 | × | ○ | ○ |

| 5 | × | ○ | × |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

1

解説を見る

問14

次の文は、DSM-5の神経発達症群に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 知的発達症の約80%は、染色体異常が原因である。

- 自閉スペクトラム症の症状には、「社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的な欠陥」と「行動、興味、または活動の限定された反復的な様式」がある。

- 注意欠如・多動症の支援・治療として、ソーシャルスキル・トレーニングや親へのペアレント・トレーニング、薬物療法などが有効である。

- 限局性学習症とは、知的発達症に伴う学業不振のことである。

- 発達性協調運動症では、不器用さや運動技能の遂行における遅さと不正確さがみられる。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | E | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ○ | ○ | × | ○ | × |

| 2 | ○ | ○ | × | × | ○ |

| 3 | ○ | × | ○ | × | ○ |

| 4 | × | ○ | ○ | × | ○ |

| 5 | × | × | ○ | ○ | × |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

4

解説を見る

問15

問15 次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。

【事例】

6歳の男児。4歳頃に保育所で両目を頻繁に瞬きする動作がみられ、眼科医院を受診したが、異常は指摘されず、この動作は2か月程度で消失した。6歳になって両目の瞬きに加え、鼻をふくらませる、急に首を振るなどの奇妙な動作が続くようになった。また頻繁にせき払いのような発声が出現するようになった。

【設問】

この子どもに最も疑われる精神医学的問題についての以下の記述のうち、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 自分の意志では、この症状の発生を短時間ですら抑制できない。

- 夜間睡眠時に症状が悪化する。

- 保護者の厳しいしつけや、家族の不和などの家庭環境の問題が唯一の病因である。

- これらの症状が増悪すると、全身のけいれんがみられる。

- 周りの子どもにからかわれるため、保育士は、症状が出るたびに注意するとよい。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | E | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ○ | ○ | × | × | ○ |

| 2 | ○ | × | ○ | ○ | × |

| 3 | ○ | × | × | × | ○ |

| 4 | × | ○ | ○ | ○ | × |

| 5 | × | × | × | × | × |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

5

解説を見る

問16

次の文は、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン【事故発生時の対応】」(平成28 年3月 内閣府)における事故発生直後の対応(応急処置及び状況把握)についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 子どもの生命と健康を優先し、応急処置は迅速に行う。

- 職員は事故の状況や子どもの様子に動揺せず、また子どもの不安を軽減するように対応する。

- 施設・事業所の長、他の職員と連絡をとる。

- 緊急時の役割分担表等に基づき各職員について事故対応に係る役割を分担する。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 2 | ○ | ○ | ○ | × |

| 3 | ○ | × | ○ | × |

| 4 | × | ○ | × | ○ |

| 5 | × | × | ○ | ○ |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

1

解説を見る

問17

次のうち、「2012 年改訂版 保育所における感染症対策ガイドライン」(厚生労働省)における正しい手洗いの方法として(a)~(d)の下線部分が正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

【手洗いの方法】

- 液体石けんを泡立て、(a)手のひらをよくこする。

- 手の甲を伸ばすようにこすり、(b)指先、つめの間を念入りにこする。

- (c)両指を合体し、指の間を洗い、親指を反対の手でにぎり、ねじり洗いをする。

- 手首も洗った後で、(d)最後によくすすぎ、その後よく乾燥させる。

(組み合わせ)

| a | b | c | d | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 2 | ○ | ○ | × | × |

| 3 | ○ | × | × | ○ |

| 4 | × | × | ○ | ○ |

| 5 | × | × | ○ | × |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

1

解説を見る

問18

次の文のうち、「学校保健安全法施行規則」第 19 条における「出席停止の期間の基準」として不適切な記述を一つ選びなさい。

- 麻しん・・・

解熱した後3日を経過するまで - 流行性耳下腺炎・・・

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで - インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)・・・

発熱した後7日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児も同様に2日)を経過 するまで - 百日咳・・・

特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了 するまで - 咽頭結膜熱・・・

主要症状が消退した後2日を経過するまで

回答を見る

回答を閉じる

![]()

3

解説を見る

問19

次の文は、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン【事故防止のための取組み】~施設・事業者向け~」(平成28 年3月 内閣府)におけるプール活動・水遊びの際に注意すべきポイントについての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 監視者は監視に専念し、監視エリア全域をくまなく監視する。

- 動かない子どもや不自然な動きをしている子どもを見つける。

- 十分な監視体制の確保ができない場合については、プール活動の中止も選択肢とする。

- 保育活動の中で、時間的余裕をもってプール活動を行う。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 2 | ○ | ○ | × | × |

| 3 | ○ | × | ○ | × |

| 4 | × | ○ | × | ○ |

| 5 | × | ○ | × | × |

回答を見る

回答を閉じる

![]()

1

解説を見る

問20

次の文は、子どもの発育・発達に関する記述である。不適切な記述の組み合わせを一つ選びなさい。

- 脳の重量は、一般的に3歳で成人の60%程度になる。

- 乳歯が全部生えそろうと、20 本になる。

- 大泉門は、生後3か月で閉鎖する。

- 母乳には、子どもの感染症の予防に役立つ因子が含まれる。

- A B

- A C

- B C

- B D

- C D

回答を見る

回答を閉じる

![]()

2

解説を見る

【子どもの保健の過去問】他年度の試験問題

- 子どもの保健 平成30年度/前

- 子どもの保健 平成29年度/後

- 子どもの保健 平成29年度/前

- 子どもの保健 平成28年度/後

- 子どもの保健 平成28年度/前

- 子どもの保健 平成27年度

- 子どもの保健 平成26年度

- 子どもの保健 平成25年度

保育士試験「子どもの保健」については上記年度出題の過去問を掲載中です。

その他の年度については順次公開予定ですので、もう少しの間お待ち下さいませ。

各年度ごとの全科目一覧ページ → 保育士試験の過去問題

※解説内容については出来る限りの精査は実施しておりますが、 その精度については100%担保することが難しいため、悪しからずご了承の上でご利用いただけますと幸いです。